早在四千年前,中国先民就发明了蚕丝纺织技术。丝绸沿着丝绸之路传入欧洲,成为罗马贵族眼中的“软黄金”(据说一匹丝绸能换等重的黄金)。但天然纤维的产量瓶颈,终究让人类走上了“人造面料”的探索之路——这是一场用智慧与牺牲写就的“穿衣革命”。

一、天然纤维的“天花板”:当棉花和丝绸不够穿了

公元前2000年,黄河边的桑树林里,嫘祖用指尖挑开蚕茧的细丝——这根细得几乎看不见的丝,后来织成了华丽的丝绸。但天然纤维的“致命缺陷”始终存在:

- 棉花:一年一收,一亩地最多产100斤,只能织15件衬衫;

- 丝绸:养3个月蚕才能抽1斤丝,织一件旗袍需要2000个蚕茧;

- 羊毛:产量低且昂贵,中世纪欧洲只有贵族能穿羊毛外套(普通人只能穿粗麻)。

到了19世纪,工业革命让人口暴涨(1800年全球人口10亿,1900年达到16亿),“衣料短缺”成了全球性问题。欧洲裁缝店挂出“无布可卖”的招牌,美国西部牛仔只能穿厚重的羊毛裤(走路像扛着一袋面粉),有人调侃:“如果再找不到新面料,未来的人可能要穿树叶出门了。”

二、人造纤维的“血与火”:夏尔多内的悲剧实验

1884年,巴黎的实验室里,法国化学家夏尔多内(Count Hilaire de Chardonnet)正在研究照相底片。当时的底片用硝酸纤维素(火棉胶)制成,易燃得像“纸做的炸药”(一点火星就能爆炸)。某天,他不小心把火棉胶洒在桌上,等干了之后,发现手指能扯出一根细丝丝——像蚕吐的丝一样!

“这玩意儿能不能做衣服?”夏尔多内兴奋地开始实验。他把硝酸纤维素溶解在酒精里,做成黏液,通过细孔挤出来,制成了“人造丝”(后来命名为“夏尔多内丝”)。为了推广,他举办了一场时装秀,邀请了一位日本贵妇穿他的礼服。

悲剧发生在镁光灯下:一位男士的烟头不小心碰到贵妇的礼服,瞬间燃起大火。在场的人惊恐地看着贵妇摔倒在地,礼服变成了“火衣”——这场事故让夏尔多内的发明彻底破产。

更糟的是,夏尔多内的工厂因为硝酸纤维素易燃,多次发生爆炸(1891年一次爆炸炸死了3名工人)。法国政府勒令他停产,夏尔多内也因此声名狼藉。但他没想到,自己的“失败”其实打开了一扇门:用化学方法可以造出纤维。

小科普:硝酸纤维素是一种爆炸物,早期电影胶片也用它做原料。1926年美国福克斯影院火灾,就是因为胶片自燃,烧死了120人——“易燃”成了人造纤维的“童年阴影”。

三、从“粘胶纤维”到“醋酸纤维”:人造纤维的早期探索

夏尔多内的悲剧并没有让科学家停止探索。1892年,英国化学家克罗斯(Charles Frederick Cross)和贝万(Edward John Bevan)发明了粘胶纤维:

- 用碱处理木材(或棉花短纤维),增强纤维素的反应能力;

- 与二硫化碳反应,制成“粘胶液”(像胶水一样的黏液);

- 把粘胶液通过细孔挤出,进入硫酸锌溶液,凝固成丝。

这种纤维比夏尔多内丝更稳定,成为早期人造纤维的主流(至今仍用于制作毛毯、毛巾、内衣)。比如,我们熟悉的“莫代尔”纤维,就是粘胶纤维的一种(用榉木制成,更柔软)。

1905年,美国化学家米尔斯(G.W. Miles)发明了醋酸纤维:将纤维素与醋酸反应,制成的纤维像真丝一样柔软,透气性好,还能过滤烟雾(比如香烟的过滤嘴就是用醋酸纤维做的)。但醋酸纤维的产量依然有限(需要大量纯纤维素),无法解决“衣料短缺”的根本问题。

四、合成纤维的“里程碑”:抑郁症患者的意外发明

1927年,哈佛大学的实验室里,32岁的化学家卡罗瑟斯(Wallace Carothers)坐在窗边发呆。他得了严重的抑郁症(医生诊断为“躁郁症”),连实验记录都写不完——直到杜邦公司的邀请函放在他桌上:“我们给你自由,你想研究什么就研究什么,薪水是现在的三倍。”

卡罗瑟斯动心了。他加入杜邦后,把研究方向定在用煤和石油的副产品做纤维——这在当时是“天方夜谭”(煤和石油是“燃料”,怎么能变成“丝”?)。但卡罗瑟斯相信:“自然界能做的,人类也能做,而且能做得更好。”

1930年的一天,卡罗瑟斯和助手希尔正在加热一种叫“聚酰胺”的材料(用煤的副产品制成)。希尔用玻璃棒蘸了一点熔融的材料,往上一拉——奇迹发生了! 玻璃棒上拉出了一根有弹性、有光泽的细丝,像蚕丝一样,但更结实(能拉到原来的10倍长而不断)。

但第一次尝试失败了:这种细丝一洗就烂(遇水会溶解),根本没法做衣服。卡罗瑟斯没有放弃,花了4年时间做了上千次实验(调整分子结构、改变加工工艺),终于在1935年发明了尼龙66(因为分子结构由6个碳原子的二元胺和6个碳原子的二元酸组成)。

1938年,杜邦建成了第一座尼龙工厂,生产的尼龙丝袜立刻风靡全球。美国女性排队买尼龙袜(有的队伍长达几公里),有人用一只鸡换一双(当时尼龙袜售价1美元,一只鸡约0.5美元),广告语“像蚕丝一样柔,像钢丝一样强”成了当时的流行语。

五、合成纤维的“黄金时代”:尼龙之后,遍地开花

尼龙的成功让合成纤维迎来了“爆发期”,各种“人造面料”像雨后春笋一样出现:

- 涤纶(1941年,英国):由惠费尔德(J.R. Whinfield)发明,抗皱、耐穿(洗后不用熨),被称为“免烫纤维”。1970年代的中国,“的确良”衬衫是结婚时的彩礼(当时一件“的确良”要10元,相当于普通工人半个月工资),年轻人穿它去约会,骄傲地说:“我这衣服不用熨,洗了就干!”

- 腈纶(1942年,德国):由莱因(H. Rein)发明,柔软、保暖(比羊毛轻30%),被称为“人造羊毛”。它比羊毛便宜一半,却能抵御零下20度的寒风(东北人的“保命神器”),有人调侃:“腈纶毛衣穿在身上,比抱着暖炉还舒服!”

- 锦纶(1939年,美国):尼龙的中国名字(因为最早生产尼龙的工厂在锦州),用于制作运动服、羽绒服(防风、防水)。

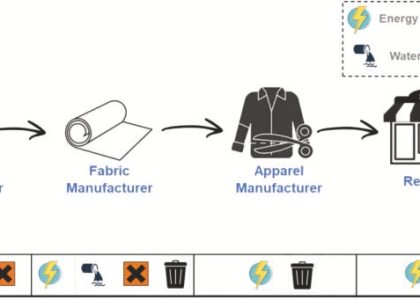

1960年,全球合成纤维产量超过天然纤维(占比51%),成为“人类穿衣的第一大材料”。现在,我们穿的衣服中,70%以上是合成纤维(比如运动服的“速干布”、内衣的“莫代尔”、牛仔裤的“弹性纤维”)。

结语:未来的面料,会是什么样子?

合成纤维的发明让我们告别了“衣不蔽体”的时代,但它也有“小缺点”:

- 微塑料污染:每洗一次牛仔裤,会掉50000根微塑料(这些微塑料会进入海洋,被鱼吃掉,最终回到人类的餐桌);

- 不可降解:普通合成纤维埋在土里,需要几百年才能分解(比如尼龙袜需要300年)。

不过,科学家们已经在研究“未来面料”:

- 可降解纤维:用玉米淀粉、竹纤维制成(埋在土里6个月就能分解);

- 智能纤维:能发电的“太阳能衣服”(穿在身上给手机充电)、能调温的“相变材料衣服”(夏天变凉、冬天变暖)、能监测健康的“医疗衣服”(测心跳、血压)。

从蚕丝到尼龙,从天然到合成,衣服的历史其实是“人类对材料的探索史”。每一次面料的革新,都让我们的生活更美好——未来,衣服可能会变得更“聪明”,但它的本质永远不会变:保护我们,让我们更美丽。